こんにちは!

快活整体 Live Foreverの木村です!

さっそくですがこんなお悩みを抱えていないでしょうか?

- 「身内が脳梗塞になっちゃった・・・」

- 「リハビリ病院に行った方がいいのかな?」

- 「退院しちゃったけど、これ以上はよくならないの?」

じいちゃんが脳卒中になってリハビリ頑張ってたな

家に帰ってみるとまだ課題があったりするのよね

昔に比べて脳梗塞発症後の生存率は飛躍的に伸びましたが、自分らしく生活を送れている方は何割いるでしょうか?

また身内の方が脳梗塞になってしまうと、今後の介護も不安になりますよね。

こちらの記事では脳梗塞の種類と治療を詳しく解説させていただきます。

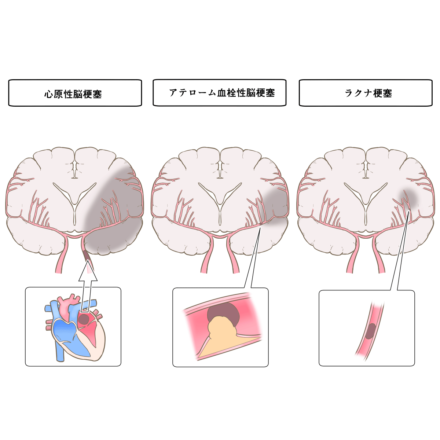

脳梗塞の種類

脳梗塞は大きく3つの種類に分類されています!

①アテローム血栓性脳梗塞

アテロームは粉瘤という意味で、アテロームを基盤として生じる脳梗塞を指します。

糖尿病、高血圧症、脂質異常症、喫煙が危険因子と言われています!

昔の男は酒も呑むしタバコも吸うもんな〜。

昔の男は酒も呑むしタバコも吸うもんな〜。

大きい血管で生じた場合は麻痺や高次脳機能障害が出る場合が多いです。

脳梗塞の中でも後遺症が出現しやすいのがアテローム血栓性脳梗塞になります。

②心原性脳塞栓症

心臓で形成された血栓の流出により出現する脳梗塞です!

心房細動を伴っている場合に高頻度で出現し、大きい血管に飛んだ場合は意識障害や高次脳機能障害を呈する割合が高いです。

心臓が悪いとこうゆう所にも影響がでるんだな。

血圧管理はとても大切ね!

脳梗塞の中で一番重症化しやすい特徴があります。

③ラクナ梗塞

ラクナとはラテン語で小さなくぼみという意味であり、1.5cm以下の小梗塞を指します。

危険因子は高血圧症、糖尿病、脂質異常症です!

プチ脳梗塞って感じかな?

年をとると多少の梗塞は仕方ないのよね

脳梗塞の中で最も症状が軽く出現しない場合もある梗塞です。

脳梗塞の治療

こちらでは医学的な脳梗塞の治療方法を解説させていただきます!

①保存治療

保存治療は一般的に点滴を中心とした治療になります!

脳梗塞は固まった血で血管がつまる病気なので、固まった血をサラサラにしたり固まりづらくなるような薬剤が使用されます。

血栓を溶かすイメージかな。

サラサラになるから怪我には注意が必要よ!

およそ1週間ほど点滴を使用し、その後は予防用の飲み薬を服用することになります。

②外科治療

保存治療を行っても更に治療が必要な場合に外科治療を行うことがあります!

手術は嫌だな〜。

命には代えられないからね。

- 血管同士をつなげて血流を促す脳血管バイパス術

- 首の動脈の狭くなった部分の内幕を除去する内頚動脈内膜剥離術

- カテーテルで狭くなった血管を広げる血管内ステント留置術

という手術が主に行われます!

脳梗塞のリハビリ

脳梗塞のリハビリ内容は発症段階や症状によって変化します!

- 超急性期(翌日〜1週間):ベッド上で拘縮予防→座位保持練習→車椅子への移乗

- 急性期(1週間〜2週間):車椅子座位→リハビリ室へ移動→プラットフォームで関節可動域練習と筋力訓練→平行棒で起立・立位保持→平行棒内歩行

- 回復前期(2週間〜1ヶ月半):平行棒歩行→実用歩行の練習→段差・階段昇降

- 回復後期(一ヶ月半〜3ヶ月):環境変化への対応→実用歩行の質向上→自宅内・外移動の練習

- 生活期:(3ヶ月〜6ヶ月移行):生活動作の質向上

以上がざっくりとした内容になります!

結構細かく時期が分かれてるんだな!

病院によっても役割が分かれているからね!

もっと詳しく知りたい方は他の記事も御覧ください。

https://kaikatsuseitai.com/category/stroke

最後に

いかがだったでしょうか?

現在は医学も進歩し脳梗塞の治療法はたくさん増えております!

ただし正しい知識をもたないと本来回復可能な症状にも目が向かなくない危険性もあります。

基本的に発症してから早期に対策するほど回復もよいといわれています。

当院では脳梗塞のリハビリが可能ですので症状でお困りの方はお気軽にご相談ください!