皆様こんにちは!

墨田区押上にある快活整体 Live Foreverの木村です!

今回は医療保険のリハビリについて分かりやすく解説していきます。

確かにリハビリってどうしたら受けられるのか分かりづらい。

やっぱり怪我が重くないとだめなのかしらね?

- 「私の症状だとリハビリできるのかしら…」

- 「どのくらい通えるもんなの」

- 「リハビリはどこまでやってもらえるの?」

そんな疑問を解決したいと思います!

リハビリの値段

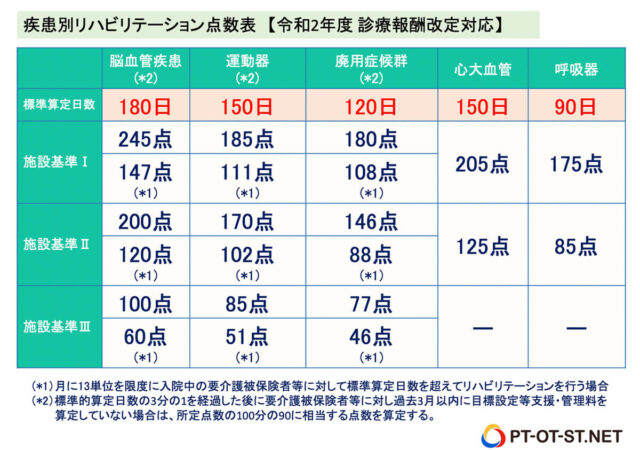

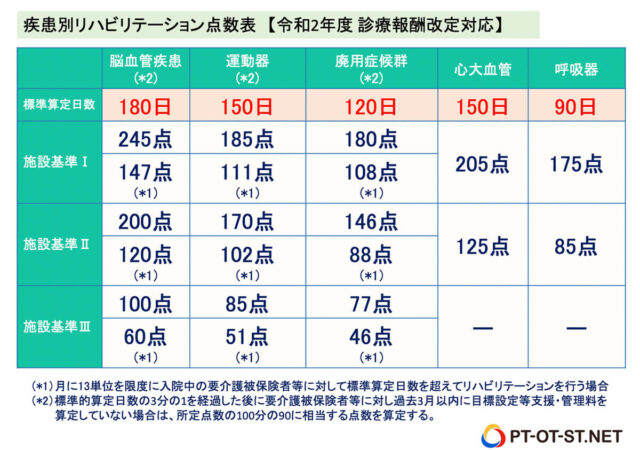

医療保険のリハビリは疾患の種類、施設の規模、時間で値段が変わります!

①疾患の種類

リハビリは疾患の種類で値段が分けられています!

骨折や変形性関節症は『運動器』、脳卒中は『脳血管』、肺炎は『呼吸器』という感じで分けられ、それぞれの点数に応じた額となります。

自分の怪我や疾患によって振り分けられるんだな。

脳卒中が一番高くて、呼吸器が一番安いのね。

②施設の規模

広さ、置いてある器具、人員といった施設の規模で値段が変わります!

施設規模が広いほど、人員が多いほど、リハビリ器具が置いてあるほど値段は高くなります。

施設基準Ⅲが安くて、施設基準Ⅰだと高くなるよ!

大病院のほうが小さいクリニックより値段は高くなるという風にイメージしてもらえればと。

同じクオリティなら安い所のがいいと思うんだが笑

施設基準の高い病院はセラピストの質も高いのよ。勉強会もやるからね。

そうゆうこと!保険がきくから値段はあまり気にしなくてOK!

③リハビリの時間

リハビリの時間は20分単位で分けられており長ければ値段が高くなります!

運動器は40分、脳血管だと60分行うことが多いです。寝たきりの方は20分だけリハビリを行うことも。

なるほどね〜。でも電気しかやらない病院もあるって聞いたことがあるぞ?

あれは物理療法といって厳密に言うとリハビリではないのよ笑

えー!せっかくならリハビリやった方がよくなるんじゃないのか?

理学療法士の人件費がかかるから物理療法だけやる病院もあるんだ笑

それならリハビリをやってくれる病院のほうがいいよな〜。

その通り!理学療法士がきちんとリハビリしてくれる病院を選びましょう!

リハビリの期間

リハビリの期間は疾患の種類で違います!

基本的に期間の始まりは『発症日』と『手術日』に設定されていることが多いです。

期限は運動器だと『150日』、脳血管だと『180日』になります。

この期間は医療保険でリハビリできるってことなんだな!

そして期限内にリハビリが終了という形になることが多いです。

ただ期限後も症状が残っているケースは少なくないんだ。

確かに!どこに行けばいいんだって話だよな。

せっかくならしっかり治したいわよね。

そのために一応特例があるんだよ!

医師がOKを出せば月13単位まで通えるという特例があります!

13単位ってことは1週間にⅠ回40分なら通える感じね!

もし期限が切れても通いたい場合は医師に相談してみてください。

※介護保険サービスを利用している場合は「今後は介護保険でリハビリを続けてください」という決まりがあるので月13単位の適用になりません。

リハビリの質

医療保険のリハビリはマンツーマンが原則です。

介護保険のリハビリに比べると質は比較的高いです!

ただし診断された症状にのみアプローチできるので、「腰が痛いからもんでほしい」という要望には答えられません。

そっか〜。腰痛いし保険使えるから行こうかと思ったんだけど笑

そんな事してたら保険料が大変なことになるわよ。

他の箇所も見てほしい場合は整体や自費リハビリがおすすめになります!

最後に

いかがだったでしょうか?

リハビリはこんなルールがあるんだと思っていただけたら幸いです!

よくわかった!基本的にはお医者さんから進められて開始する感じなんだな。

痛みがある場合は自分から「リハビリできませんか?」って聞いてもいいわよ!

受け身のお医者さんもいるから自分から積極的に聞いてみよう!